外壁劣化を一掃!タイル補修・塗装・カバー工法徹底比較

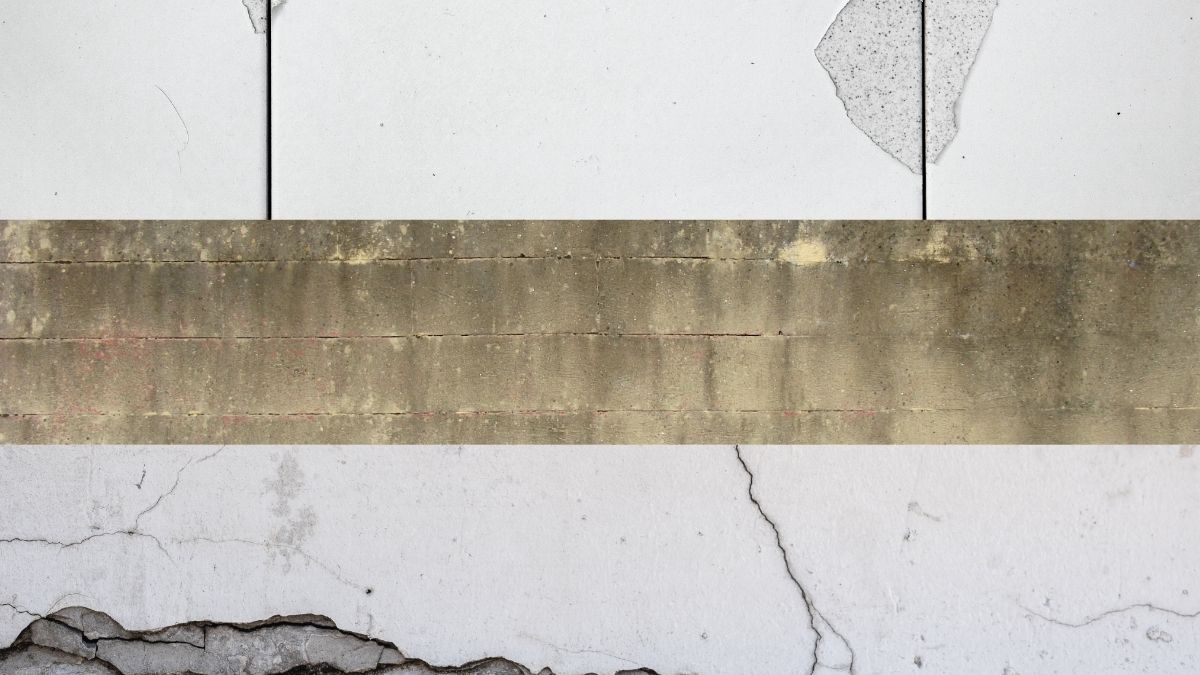

ビルの外壁は、見た目だけでなく、雨風や紫外線から建物を守る外装の防衛線です。日々の風雨や気温差にさらされ続ける外壁は、10年、20年と時間が経つにつれて確実に劣化します。表面に異常がなく見えても、タイルの浮きや塗膜の劣化、コンクリート内部のクラックが進行していることも珍しくありません。

問題は、こうした症状に対してどのような補修方法を選ぶべきかです。外壁改修には複数の選択肢があり、それぞれに得意分野・耐用年数・費用・工期が異なります。適切な手法を選ばなければ、せっかくの改修が短期間で再劣化を招いてしまう可能性もあります。

今回のお役立ち情報では「外壁の劣化症状を正しく見極めたうえで、タイル補修、塗装、カバー工法の適用範囲」を整理し、それぞれのメリット・注意点を比較しながら最適な判断材料を提供します。

▼合わせて読みたい▼

法改正チェックリスト:建築基準法×ビル改修5大ポイント

まず見極めたい外壁の劣化症状とリスク

外壁改修を検討するうえで、最初にやるべきことは今の外壁に何が起きているのかを正確に知ることです。表面上は美観の問題に見えても、内部ではすでに構造的な劣化が始まっている場合もあり、見た目だけで判断すると深刻な見落としにつながります。

劣化のサインには段階があり、軽微なものは洗浄や塗装で対処できますが、進行が進んでいればタイルの張り替えや下地補修が必要です。最悪の場合、爆裂や剥落といった第三者被害につながるケースもあり、早期診断と適切な処置が不可欠です。

外壁劣化において代表的な3つの症状を取り上げ、それぞれが示すリスクと緊急度について解説します。

タイルの浮き・剥がれは構造劣化の前兆

タイル貼りの外壁で最も多く見られる劣化症状のひとつが、浮きや剥がれです。これはタイルと下地の間のモルタルが経年で劣化し、密着力を失うことで生じます。軽度であれば打診検査で浮きを確認し、エポキシ樹脂などを注入して再接着する処置が可能ですが、広範囲に浮きが見られる場合は、全面的なタイル除去と張り替えが必要になります。

タイルが完全に剥がれ落ちた場合、通行人や近隣建物への落下被害が発生する恐れがあり、法的な損害賠償責任が問われるケースもあります。さらに、剥がれた箇所から雨水が侵入すれば、コンクリートの中性化や鉄筋の腐食が進行し、建物自体の耐久性を大きく損ないます。

タイルの浮きは「見えないが、音で分かる」症状です。定期的な打診検査を実施し、早期に補修計画を立てることが、長寿命化の第一歩になります。

塗膜の退色・チョーキング現象が示す劣化段階

塗装仕上げの外壁においては、表面の退色や粉状の白い物質が手に付着する「チョーキング現象」が劣化の初期サインです。これは塗膜中の樹脂が紫外線により分解され、防水性や保護性能が低下していることを示しています。

この段階での対処は比較的軽微で済み、高圧洗浄・下地処理のうえで再塗装を行えば、外壁機能を元に戻すことが可能です。ただし、チョーキングを放置してさらに劣化が進むと、塗膜が剥離し、ひび割れや微細なクラックから雨水が浸入するリスクが高まります。

再塗装のタイミングを見誤ると、塗装だけではカバーできない下地補修が必要になり、工期もコストも大きくなります。塗膜劣化は美観の崩れではなく、防水機能の低下と捉えることが重要です。

クラック・爆裂・漏水が出たら構造補修を視野に

コンクリート外壁やALCパネルなどで確認される、ひび割れ(クラック)や剥離(爆裂)、さらには室内への漏水が発生している場合は、構造体そのものが劣化し始めているサインと捉えるべきです。

微細なクラックであっても、水分が浸入すれば冬季の凍結膨張や鉄筋の腐食が進み、数年後には爆裂や欠損へと進行します。とくに雨漏りを伴う症状では、単なる防水工事だけでは根本解決にならず、下地補修・再防水・仕上げ材の全交換といった段階的対処が必要になることもあります。

このような症状が出ている場合は、表層処理では対応できません。構造診断を行い、改修方針を「外観回復」ではなく「構造維持」として設計する必要があります。見た目以上に深刻なケースが多いため、慎重な判断と専門家の診断が不可欠です。

代表的な外壁改修3手法の特徴と使い分け

ビル・マンションの外壁改修は、タイル外壁か塗装仕上げかによって手法が大きく異なりますが、実務上もっとも多く採用されているのは「部分補修」「再塗装」「全面張り替え」という3つの方針です。

工法の選定においては、下地の状態・仕上げ材の種類・建物の築年数・近隣環境・防火規制などが複雑に絡み合い、万能の正解は存在しません。

RC造・SRC造・ALC造の中高層ビル・マンションにおける、現実的な3つの改修選択肢について、それぞれの特徴・適用条件・判断基準を明確に比較し、誤った工法選定を防ぐための実務的視点を整理します。

タイル補修は劣化範囲が限定的な場合に有効

タイル外壁における劣化の初期段階では、打診検査で浮き箇所を特定し、エポキシ樹脂による再接着補修や、部分的な張り替えで対応可能です。この方法は既存意匠を保持しながら、最小限の費用で安全性を回復できる点が大きなメリットです。

ただし、タイルの浮き面積が壁面全体の20〜30%を超えると、全面張り替えと補修のコスト差が小さくなり、仕上がりにもムラが出やすくなります。また、古い建物では既存タイルが廃番となっており、補修後の色調差が明確になることも多く、意匠的に納得感のある仕上がりを得にくい傾向があります。

あくまでも「軽微な劣化」かつ「構造体の健全性が確保されている」ことが前提です。浮き・ひび割れ・鉄筋爆裂の複合劣化がある場合には、より上位の改修方針を検討すべきです。

再塗装は塗装系外壁の基本メンテナンス手法

塗装仕上げの外壁では、退色・チョーキング・微細なひび割れなどが劣化のサインです。これらが見られた時点で適切に再塗装を行えば、防水性・耐候性・意匠性を回復でき、建物の資産価値を維持するための有効なメンテナンスになります。

塗装の寿命は使用塗料や環境により異なりますが、おおむね10〜15年周期が目安とされており、外壁改修計画における基本プランの一つと考えられます。

ただし、ひび割れが構造クラックである場合や、塗膜の下地に爆裂・漏水などがある場合は、単なる塗り替えでは対応できません。再塗装に進む前に、下地調査(打診、中性化試験、防水層確認)を徹底し、必要であれば先行補修を組み込む必要があります。

また、築30年を超えた建物では「下地の再生」まで踏み込んだ改修が求められるケースが増えており、単純な再塗装では耐久性に限界があることも認識しておくべきです。

タイル全面張り替えは延命改修として計画的に行う

外壁タイルの浮きや剥離が全面的に進行していたり、爆裂・漏水といった構造的な問題が広範囲に見られる場合には、補修や再接着では対応しきれません。その場合は、既存タイルを全面撤去し、新たに下地補修+新規タイル張りを行う全面張り替えが最適解となります。

この方法は、費用・工期ともに負担が大きくなる一方、今後20〜30年の外壁健全性を支える延命改修としての意義が大きく、長期修繕計画の中でも特に資産価値を左右する大型改修の一つです。

張り替えにあたっては、下地モルタルの全面再構築、目地幅の調整、躯体ひび割れの注入補修などが必要になり、設計・施工のいずれにも高い精度が求められます。

実施時期としては、築30〜40年を目安に、事前調査と併せて5〜10年スパンで実施検討するのが望ましいとされています。

耐久性・コスト・工期で比較する改修プラン選定

どの外壁改修手法を採用するかは、見た目や初期費用の比較だけでは判断できません。重要なのは、建物の劣化状況や立地条件、施工にかかる日数、さらには将来的な維持管理コストまで含めて「総合的な費用対効果」で評価することです。

短期的に済むからと安易に塗装を選んだ結果、5年後に再改修が必要になれば、結局は高くつきます。逆に、高額でもタイル全面張り替えを行えば、20〜30年の外壁健全性を確保できる投資となるケースもあります。

①下地の耐久性

②費用対効果

③工期と営業影響

という3つの観点から、外壁改修の選定判断をどう行えばよいかを解説します。

寿命を左右する「下地の状態」評価の重要性

外壁改修を考える際に最も見落とされがちなのが、表面仕上げではなく「下地の健全性」です。たとえば、塗膜が剥がれていたり、タイルが浮いているといった症状は見た目にわかりやすいですが、その原因となる下地モルタルやコンクリートの中性化が進んでいると、表面処理だけでは根本解決になりません。

特に築30年以上の建物では、中性化によって鉄筋が錆び始め、コンクリートが剥落・爆裂を起こすリスクが高まります。これを無視して塗装や部分補修だけを行っても、数年以内に再劣化する可能性が高く、長期的には無駄な出費につながります。

反対に、下地が健全な状態であれば、塗装やタイル補修といった軽微な改修で十分なケースもあります。その判断には、打診調査、中性化試験、クラック深度調査といった事前診断が欠かせません。

見た目より中身を見て判断することが、改修の質を左右する基本です。

費用対効果で見る3手法の導入コストと維持費

外壁改修は「初期費用」と「耐用年数」を合わせたトータルコストで考える必要があります。たとえば再塗装は、㎡単価が3,500〜6,000円程度と比較的安価で済みますが、耐久性は10年〜15年ほど。対して、タイル全面張り替えは㎡単価1.5万〜2.5万円と高額ですが、耐用年数は30年を超える場合もあり、長期的には安定したコストで済む場合があります。

部分補修は初期費用が安い反面、数年ごとに別の箇所の劣化が進むいたちごっこになりやすく、累積コストがかさむ傾向があります。また、外観の統一感が損なわれることで、物件価値や賃貸募集の競争力に悪影響を及ぼす可能性もあります。

工法ごとの費用と寿命のバランスを把握し「10年で1回再塗装を2回する」のか「30年もつ張り替えを1回やる」のかを試算し、総額で比較する視点が重要です。

工期と営業影響のバランスをどう考えるか

外壁改修において工期は、費用や耐久性と並んでテナントや利用者に大きな影響を与える要素です。たとえば再塗装は、比較的短期間で施工できるため、店舗やオフィスが入居するビルでも営業影響が少なく、スケジュール調整も柔軟に行いやすいという利点があります。

一方でタイル全面張り替えの場合は、足場の設置からタイルの剥離・下地処理・新設・目地仕上げまで工程が多く、数週間〜数か月単位の工期が必要です。その間、足場や防音シートが建物を覆うことになり、景観や採光、動線に制限がかかるため、テナントとの調整や情報共有が非常に重要になります。

部分補修も工期は比較的短いですが、複数年にわたって小規模な工事を繰り返すことになれば、結果的に長期間にわたって常にどこかが工事中という印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。

工事のタイミングと方法を事前に精密に設計し、管理者・設計者・施工者が連携して計画することで、営業への影響を最小限に抑えることができます。

改修の正解は症状と目的に合う選択肢を選ぶこと

外壁改修には万能の正解があるわけではありません。表面の劣化が軽度であれば再塗装で十分な場合もありますし、構造的な問題が進行していれば、部分補修ではなく張り替えによる抜本的な対策が必要になるケースもあります。

重要なのは、建物のいまを正しく把握し、将来の使い方や維持計画に合わせた改修方針を立てること。目先のコストだけで判断せず、耐久性・施工性・営業影響といった実務条件をすべて加味したうえで、症状と目的に適した選択肢を選ぶことが、後悔しない外壁改修につながります。

改修は治すだけでなく、活かすための戦略でもある。その視点を忘れずに、最適な一手を選び取りましょう。

▼合わせて読みたい▼

共益費最適化で差別化!テナントビル改修の最新トレンド

最適な外壁改修プラン選定は株式会社エースへご相談ください ― 症状・目的別でベストなご提案を実現

外壁改修は、単なる見た目の修復にとどまらず、建物の資産価値維持や長期的な運用コストに直結する重要な経営判断です。タイル補修・再塗装・カバー工法(全面張り替え)それぞれに明確な適用範囲と費用対効果の差があり、どの工法を選択すべきかは、建物の現状と将来計画によって大きく左右されます。

株式会社エースでは、劣化診断から改修方針の立案、実務面でのコスト試算や工期・営業影響まで、BtoB経営者・管理会社様の視点に立ったトータルサポートを徹底しています。

安易な再塗装や部分補修に偏ることなく、下地状態や耐用年数、費用対効果、テナント営業への影響まで総合的に判断。建物ごとに最適な改修手法をご提案し、長期的な資産価値の保全と経営リスク低減を実現します。

外壁劣化や改修方法でお悩みの際は、株式会社エースのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話でお気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の建物の現状に即した最適解を責任を持ってご案内します。

無料相談・お見積りはこちら

物件の状況・ご計画に即した最適解をご提案します。下記に物件概要とご要望をご記入ください。担当者が内容を精査のうえ、概算費用・工程案・進行スケジュールをご連絡します。

※ 営業のご連絡はご遠慮ください(誤送信時は対応費 5,000円のご案内あり)。